音楽をもっと楽しみたい、作曲や演奏の幅を広げたい、というときには「音楽理論」を学んでみてはいかがでしょうか。

音楽理論とは、音の仕組みやルールを体系的にまとめた「音楽のルールブック」のようなものです。

ドレミやコード、リズムの基本を知ることで、耳コピやアドリブもスムーズになり、好きな曲の魅力をより深く理解できるようになるでしょう。

この記事では、音楽理論について分かりやすく解説します。

音楽理論とは

音楽理論とは、音楽の成り立ちや仕組みを体系的に解き明かす「音楽のルールブック」のようなものです。

私たちが何気なく聴いて「心地良い」「かっこいい」と感じる音楽には、実は共通する構造や法則が存在します。

音楽理論は、それらを言葉や図で分かりやすく説明し、演奏や作曲、聴く楽しみを深めてくれるツールです。

まるで言語の文法のように、「音楽の文法」を理解することで、音楽を自由に扱う力が身に付くでしょう。

音楽理論を学ぶメリット

音楽理論を学ぶと作曲や演奏、鑑賞まで音楽活動のあらゆる場面でスキルアップが期待できます。

以下では、具体的なメリットを紹介します。

作曲・アレンジの幅が広がる

感覚だけに頼った作曲は、どうしてもパターン化してしまいがちです。

音楽理論を学ぶことで、コード進行やメロディに理論的な裏付けを持たせることができ、より豊かな表現が可能になります。

「なぜこのコードが心地良いのか」「どんなスケール(音階)がこの雰囲気に合うか」といった知識や理解が土壌となり、さらに作品のオリジナリティも向上します。

結果として、アイデアが尽きることなく新しい曲作りが楽しめるようになるでしょう。

耳コピやアドリブ演奏の精度が上がる

音楽理論を学ぶと、曲の構造やコード進行が読めるようになり、耳コピやアドリブが格段に楽になります。

例えば、次に来るコードやメロディを予測できるようになるため、耳で聴いた音を素早く再現できるようになるでしょう。

即興演奏では、その場に合った音を選びやすくなり、演奏の幅と自由度が大きく広がります。

理論を知っていることで、感覚だけではたどり着けない精度の高い演奏が実現できるのは大きなメリットです。

音楽鑑賞が楽しくなる

「なぜこの曲はこんなに感動的なのだろう?」という疑問は、音楽理論を通じて答えが見えてきます。

コードの使い方やスケール(音階)の選び方、リズムの工夫など、音楽的な仕かけを理解することで、アーティストの意図や技術に気付けるようになるためです。

その結果、ただ聴くだけだった音楽鑑賞が「発見」と「理解」に満ちた深い体験へと変わります。音楽理論は、聴き手としての楽しみも何倍にも広げてくれるのです。

音楽理論で学ぶべき5つの要素

音楽理論を学ぶうえで欠かせない5つの基本要素を紹介します。それぞれの役割を理解することで、音楽の仕組みがグッと分かりやすくなるでしょう。

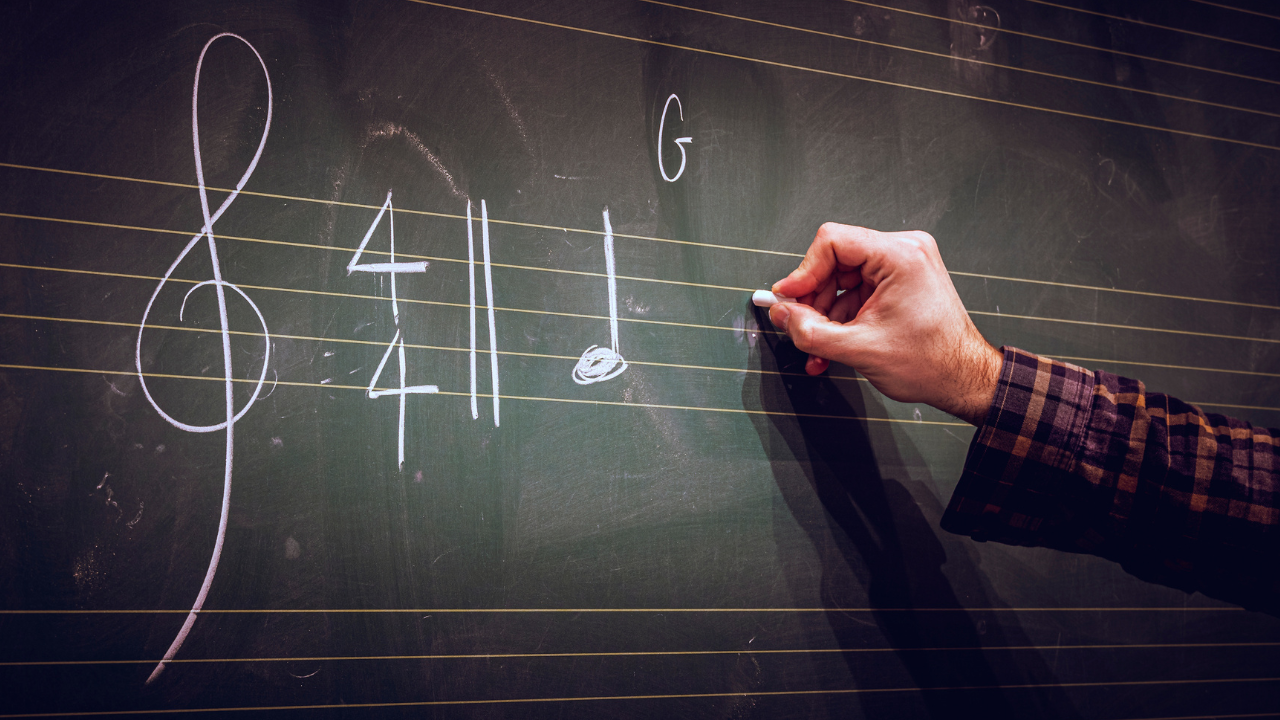

音名と音程(ドレミと音の距離)

音楽理論の最も基本となるのが「音名」と「音程」です。音名とはドレミファソラシド(C, D, E, F, G, A, B)といった音の名前を指し、音程は「音と音の距離」を表します。

例えば、ドとミの間には「長3度」という音程があり、この音程の違いがハーモニーやメロディの印象を大きく左右するポイントです。

音の距離感を理解することで、複数の音を組み合わせる際の基本的な判断ができるようになり、調和の取れた音楽を作る第一歩となります。

スケール(音階)

スケール(音階)とは、音を一定のルールで並べた「音の並び」のことで、曲の雰囲気や方向性を決める重要な要素となります。

最も基本的なスケールは「メジャースケール(明るい雰囲気)」と「マイナースケール(暗くて切ない雰囲気)」の2つです。

例えば、『きらきら星』はメジャースケールにもとづいた曲で、明るく親しみやすい印象を持っています。

スケールを理解することで、適切な音選びができるようになり、作曲やアドリブに活用できるでしょう。

コード(和音)

コードは、複数の音を同時に鳴らして作る「音のかたまり」で、楽曲の土台となる要素です。

代表的なコードとして、「メジャーコード(明るい響き)」と「マイナーコード(切ない響き)」があります。まずはこの2種類をしっかり覚えることが音楽理論の第一歩です。

コードを知ることで、メロディを引き立てる伴奏を付けたり、より印象的なアレンジを施せるようになります。難しく考えず、まずは身近な曲の中でコードを探してみると理解が進むでしょう。

コード進行

コード進行とは、コードとコードを並べた連なりのことで、曲の展開やストーリー性を生み出す要素です。

例えば「C→G→Am→Em→F→C→F→G」は、カノン進行と呼ばれる定番のコード進行の一つで、さまざまなジャンルの音楽に使用されてるおなじみのパターンです。

コード進行には「聴き手に安心感を与えるもの」や「意外性で興味を引くもの」など、さまざまなパターンがあります。

音楽理論を学ぶと、こうした進行を自分でも組み立てられるようになり、オリジナル曲作りの幅が大きく広がります。

リズムと拍子

リズムと拍子は、音楽の「ノリ」や「流れ」を決定づける重要な要素です。

拍子とは、音楽をどのように区切るかを表す単位で、代表的なものに「4/4拍子(よんぶんのよんびょうし)」があります。

これは、1小節に4つの拍があることを表し、最も多くのポップスやロックに使われている拍子です。

リズムはその中にどのように音を配置するかということで、長さの異なる音符や休符などの使い方で曲の印象が大きく変わります。

リズムは、メロディやハーモニーに並ぶ「音楽の三大要素」の一つです。

【独学・教室】音楽理論の学習法を比較

音楽理論を学ぶ方法には「独学」か「教室・レッスンに通う」などの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の学習スタイルや目的に合わせて選ぶことが大切です。

独学

独学の最大の魅力は、自分のペースで自由に学べることです。ネット上には無料の教材や動画が豊富にあり、コストを抑えて始められます。

また、忙しい方でも時間に縛られず、自分の生活リズムに合わせて学習できることもメリットです。

ただし、理解が曖昧なまま進んでしまったり、間違った知識をそのまま覚えてしまうリスクもあります。誰にも質問できないという点が、特に初心者にとっては大きな壁になるかもしれません。

教室・レッスン

教室やレッスンでの学習は、プロの講師に直接質問できる点が大きな魅力です。

自分の演奏レベルや目標に応じた指導が受けられるため、効率良く理解を深められます。特に実践的な課題を通して、理論と演奏を同時に高められる点は独学にはないメリットです。

ただし、通学の手間や月謝などの費用がかかる点はデメリットと言えるでしょう。しかし、確実に身に付けたい場合には非常に有効な方法です。

音楽理論は教室で学ぶのがおすすめ!

音楽理論の理解を深めてしっかり身に付けるなら、プロに学ぶのがおすすめです。特にテアトルアカデミーの「ON-LABO」では、実践に直結する音楽理論を効率的に学べます。

中学生〜30歳までを対象とした「ON-LABO」と、31歳以上が対象とした「Music100」があり、年齢やライフステージに合わせたカリキュラムが用意されていることも特徴です。

楽譜の読み方や音楽理論をはじめ、現場で求められる最低限の知識など幅広くカバーされており、初心者でも安心してスタートできます。

また、学んだ音楽理論はボーカルのトレーニングや楽曲制作などにも応用でき、知識と経験を積み重ねながらスキルアップできることも大きな特徴です。

テアトルアカデミーはこんな方におすすめ!

- 実力派の役者が所属する芸能事務所に入りたい

- 大手メディアへの出演実績が豊富な芸能事務所に入りたい

- 芸能活動に向けた本格的なレッスンを受けたい

音楽理論を学んで音楽活動の幅を広げよう

音楽理論は、作曲・演奏・鑑賞すべての力を底上げしてくれる、音楽の土台となる知識です。音程の仕組みやコード、リズムなどを理解すれば、音楽に対する見方も変わり表現の幅が広がるでしょう。

音楽理論は独学でも学べますが、確実に力を付けるならプロに学ぶのがおすすめです。

テアトルアカデミーの「ON-LABO」は、実践的で丁寧な指導が受けられ、初心者からでも安心して始められます。

音楽の世界への学びと理解を深め、自分らしい音楽の表現方法を見つけましょう。

テアトルアカデミーはこんな方におすすめ!

- 実力派の役者が所属する芸能事務所に入りたい

- 大手メディアへの出演実績が豊富な芸能事務所に入りたい

- 芸能活動に向けた本格的なレッスンを受けたい